Tomate "corazón de buey"

|

martes, septiembre 11, 2007

Tomate "corazón de buey"

lunes, septiembre 10, 2007

Sancho Panza, gobernador codicioso

Sancho Panza, gobernador codicioso

10.09.07 @ 12:20:00. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, España, Sociogenética, Ética, Educación, Pro justitia et libertate

10.09.07 @ 12:20:00. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, España, Sociogenética, Ética, Educación, Pro justitia et libertate

Numerosos amigos me piden que vuelva a publicar, en el seno de esta comunidad bloguera, el artículo que dedico en mi Diccionario enciclopédico del Quijote a "Sancho Panza, gobernador codicioso". Lo vuelvo a hacer con el mismo sentimiento que tuve de escribir sobre la actualidad cuando apareció por la primera vez en cuatro periódicos virtuales, durante el "año cervantino nacional", el 15.12.05. Digo "sentimiento de actualidad" en el doble sentido de la expresión: porque nos encontramos en el año "cervantino internacional" y porque la realidad humana del abuso del poder sigue siendo la misma. Me complazco en constatar que muchos admiradores de Cervantes y de la profesión de escritor ven en el uno la gran cualidad de su humanismo comprometido, y en la otra el principio más capital de su deontología.

Sancho Panza escribe a Teresa Panza: «De aquí a pocos días me partiré al gobierno, adonde voy con grandísimo deseo de hacer dineros, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mesmo deseo», II.36.14.

En repetidas ocasiones don Quijote estigmatiza la codicia de Sancho Panza. Ahora bien, quien sabe que la obra cervantina es una parodia, no se detiene en este primer nivel de la interpretación, sino que sube más arriba. Si la codicia de Sancho Panza se apoya en las promesas que don Quijote le ha hecho para que le siga y le hace continuamente para que no le abandone, el responsable de su codicia es el propio don Quijote.

Al leer estos reproches, no nos cabe duda que Cervantes hubiera luchado hoy con su obra paródica no solamente contra la corrupción de los mandatarios políticos, sino contra la irresponsabilidad de quienes les confiamos nuestra propia suerte mediante nuestro voto poco o nada responsable. Procediendo así cometemos la peor de las quijotadas.

Podemos estar seguros de que Cervantes escribió El Quijote más como un manual práctico de las quijotadas que debemos evitar, si queremos preservar nuestra libertad, que como una suma de lecciones morales, que nunca tuvo la intención de propinarnos.

gobern-: gobernaba: 2; gobernado: 4; gobernador: 174: [buen gobernador: 5; desgobernado gobernador: 1; gran gobernador: 3; gobernador de una ínsula: 6; señor gobernador: 37; ser gobernador: 15]; gobernadora: 2; gobernadores: 24; gobernadoresco: 1; gobernamos: 1; gobernando: 1; gobernar: 28; gobernarás: 1; gobernare: 1; gobernaré: 3; gobernares: 1; gobernarla: 1; gobernarle: 1; gobernarlos: 1; gobernarse: 1; gobernase: 1; gobernases: 1; goberné: 1; gobiern-: gobierna: 5; gobiernan: 6; gobiernas: 2; gobierne: 2; gobiernito: 1; gobierno: 117; gobiernos: 12

gobernador (doc. ±1230, de gobernar ) m. 'corregidor encargado de administrar justicia': «Asistente, el que asiste y el que preside, como asistente de Sevilla, corregidor o gobernador que asiste por el Rey.», Cov. 160.a.64; «de ordinario significa el que tiene en un lugar la preeminencia de administrar justicia, que en unas partes se llama corregidor y en otras gobernador, y su oficio se llama gobernación y gobierno.», Cov. 652.a.27.

|•| Es sabido que el 21 de mayo de 1590 Cervantes había solicitado al Consejo de Indias que se le hiciera la «merced de un oficio en las Indias, de los tres o cuatro que al presente están vacos, que es el uno la contaduría del nuevo reino de Granada; o la gobernación de la provincia de Soconusco, en Guatimala; o contador de las galeras de Cartagena; o corregidor de la ciudad de La Paz». La respuesta del Consejo, expedida el 6 de junio de 1590, fue además de negativa lacónica en extremo: «busque por acá en qué se le haga merced».

Cervantes ha sabido transformar el normal despecho por su experiencia de candidato frustrado en humor crítico, cuando hace decir a don Quijote: «ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí ciento que apenas saben leer, y gobiernan como unos girifaltes», II.32.41. La misma crítica aparece en el entremés de La elección de los alcaldes de Daganzo. Es sabido que la nobleza de la época, preferida para esto cargos, presumía de no saber de letras.

|| desgobernado… gobernador: ® desgobernado

|| gobernador codicioso: (tema del gobierno) Sancho Panza escribe a Teresa Panza: «De aquí a pocos días me partiré al gobierno, adonde voy con grandísimo deseo de hacer dineros, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mesmo deseo», II.36.14.

A Teresa Panza no debe darle pena el que SP no haya encontrado de nuevo una maleta con otros cien escudos, como la del loco de Sierra Morena, porque «en salvo está el que repica y todo saldrá en la colada del gobierno», II.36.14.

La Duquesa, al leer la carta de Sancho Panza a Teresa Panza, le reprocha el que diga que le han dado el gobierno por los azotes que se ha de dar, y el que se muestre en ella muy codicioso «porque la codicia rompe el saco, y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada.», II.36.18.

«Con el felice y gracioso suceso de la aventura de la Dolorida quedaron tan contentos los Duques, que determinaron pasar con las burlas adelante… otro día, que fue el que sucedió al vuelo de Clavileño, dijo el Duque a Sancho que se adeliñase y compusiese para ir a ser gobernador», II.42.1.

Sancho Panza parece burlarse del duque, cuando replica: «—Después que bajé del cielo, y después que desde su alta cumbre miré la tierra y la vi tan pequeña, se templó en parte en mí la gana que tenía de ser gobernador… Si vuestra señoría fuese servido de darme una tantica parte del cielo,II.42 § 2

El duque replica a su vez con un lugar común de quienes confunden la creencia con el chalaneo: —… si vos os sabéis dar maña podéis con las riquezas de la tierra granjear las del cielo.», II.42 § 3.

Sancho Panza al Duque: «yo pugnaré por ser tal gobernador, que… me vaya al cielo; y esto no es por codicia… de levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo de probar a qué sabe el ser gobernador», II.42.4.

El Duque, viendo las menguadas reticencias y las muchas ganas de ser gobernador de Sancho Panza, canta las dulzuras del poder, tanto de gobernador, poder de Sancho Panza, como de emperador, poder de don Quijote: «comeros heis las manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido… cuando vuestro dueño llegue a ser emperador… que le duela y le pese en la mitad del alma el tiempo que hubiere dejado de serlo.», II.42.5.

Don Quijote pudiera excusar que Sancho Panza ponga la ínsula que va a gobernar patas arriba con descubrir al Duque quién es: «un costal lleno de refranes y de malicias.» (opinión del Cura sobre el linaje de los Panza), II.43.19.

A pesar de todo, no piensa hacerlo, puesto que pide a Dios que gobierne a SP en su gobierno: «Dios te guíe, Sancho, y te gobierne en tu gobierno.», II.43.19.

Sancho Panza replica a los escrúpulos de su amo sobre su incapacidad para gobernar, diciendo que está dispuesto a renunciar, que lo mismo se sustentará con pan y cebolla que con perdices y capones; y que mientras los humanos duermen, todos son iguales, los grandes y los menores (de linaje o naturaleza), los pobres y los ricos (de fortuna); y que el asunto de gobernar ha sido promesa de Don Quijote, que en cuanto a él, más se quiere «ir Sancho al cielo que gobernador al infierno», II.43.20.

Don Quijote juzga que Sancho Panza merece ser gobernador de mil ínsulas, por las razones que ha dado para no serlo (¡formidable inconsecuencia!), cuando Sancho Panza le expresaba sus escrúpulos por su falta de preparación: «buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga; encomiéndate a Dios y procura no errar en la primera intención», II.43.21.

Instalación de Sancho Panza en su gobierno de la ínsula Barataria: «le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios… con algunas ridículas ceremonias, le entregaron (a Sancho Panza) las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria.», II.45.2.

Sancho, caído en la sima con el rucio, se considera: «un desdichado desgobernado gobernador», II.55.11.

Teresa Panza a Sancho Panza, a su vuelta definitiva a la aldea, sorprendida de no verlo vestido de gobernador: «más traéis semejanza de desgobernado que de gobernador», II.73.16. ® gobernar

gobernar (doc. fin s. X., del lat. gubernare 'gobernar [una nave]' ^ 'conducir, gobernar [cualquier cosa]', y éste del gr. kybernáo, Cor.) v.tr. e intr «Del verbo latino guberno, as, proprie navem rego; por translación se dice gobernar, por regir, encaminar y administrar, o la república o personas y negocios particulares, su casa y su persona. En esta mesma significación se toma gobernador; verdad es que, de ordinario significa el que tiene en un lugar la preeminencia de administrar justicia, que en unas partes se llama corregidor y en otras gobernador, y su oficio se llama gobernación y gobierno.», Cov. 652.a.27.

|| gobernar como un girifalte: loc.verb. Don Quijote dice que «Sancho Panza… se saldría con cualquiera gobierno, como el rey con sus alcabalas; y más que ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser un gobernador, pues hay por ahí ciento que apenas saben leer, y gobiernan como unos girifaltes», II.32.41. • La fr. es elíptica; los eds. la explican de diversas maneras: «gobiernan con la agilidad de unos gerifaltes», Rgz Marín; «sin duda quiere decir que gobiernan con agudeza»'; «con la precipitación de...», (Mendizábal); otros: 'con la rapacidad de' (Américo Castro), 'con la excelencia de'. ® gerifalte

|| gobernar y regir: metábola. Sancho replica al ama, que lo trata de golozazo, sobre qué cosa sean ínsulas: «—No es de comer—replicó Sancho—, sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte», II.2.6. Rgz Marín y Murillo glosan: «que él (Sancho Panza) la gobernará y regirá... no ya mejor que la gobernaría una ciudad (Ayuntamiento) y que la regiría un alcalde de Corte, sino mejor aún que cuatro ciudades (ayuntamientos) y que cuatro alcaldes». ® gobernador ® gobierno

gobierno (doc. ±1330. de gobernar) m. 'acción y efecto de gobernar' µn 'empleo, ministerio y dignidad de gobernador'.

|•| Don Antonio Moreno se sorprende al oír de boca de don Quijote que Sancho Panza ha sido gobernador: «—Sí -respondió Sancho-, y de una ínsula llamada Barataria. Diez días la goberné a pedir de boca; en ellos perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo», II.62.7.

Grandes eran los discursos que don Quijote hacía sobre la respuesta de la encantada cabeza a propósito del desencanto de Dulcinea, mientras que «Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, todavía deseaba volver a mandar y ser obedecido; que esta malaventura trae consigo el mando, aunque sea de burlas», II.63.1.

|| buen gobierno: 'buen juicio' «sepa que, aunque zafio y villano, todavía se me alcanza algo desto que llaman buen gobierno», I.23.5.

|| se saldría con cualquiera gobierno: 'saldría adelante con su intento de gobernar cualquier gobierno' :: 'conseguiría gobernar cualquier gobierno' • Según don Quijote, «Sancho Panza… se saldría con cualquiera gobierno, como el rey con sus alcabalas», II.32.41.

|| sin gobierno: doble sentido: 1. 'sin juicio' 2. 'sin el poder de gobernar'; esta disemia anima la perorata de Teresa Panza, que se resiste a ver partir a su marido de nuevo: «vivid vos, y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo; sin gobierno salistes del vientre de vuestra madre, sin gobierno habéis vivido hasta ahora, y sin gobierno os iréis, o os llevarán, a la sepultura cuando Dios fuere servido.», II.5.12

|| su gobierno, que con otro de brocado de tres altos lo deseche: ® brocado

-oOo-

Fuente: Salvador García Bardón, Taller cervantino del “Quijote”, Textos originales de 1605 y 1615 con Diccionario enciclopédico, Academia de lexicología española, Trabajos de ingeniería lingüística, Bruselas, Lovaina la Nueva y Madrid, 2005. Este artículo apareció en cuatro periódicos el 15.12.05.

sábado, septiembre 08, 2007

Temática bloguera “cervantina”

Temática bloguera “cervantina”

08.09.07 @ 13:15:33. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, Poética, España, Educación, Novela

08.09.07 @ 13:15:33. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, Poética, España, Educación, Novela

Estimado y querido César: Es tan copioso el menú que me propones, en correpondencia de reciprocidad con la frugal cena que yo he ofrecido sobre la mesa de nuestra comunidad bloguera, que me das programa para una serie de intervenciones.

Estimado y querido César: Es tan copioso el menú que me propones, en correpondencia de reciprocidad con la frugal cena que yo he ofrecido sobre la mesa de nuestra comunidad bloguera, que me das programa para una serie de intervenciones.

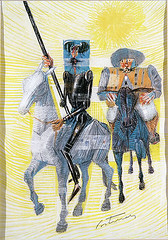

Imagen: CANDIDO PORTINARI, Dom Quixote e Sancho Pança Saindo para Suas Aventuras (Don Quijote y Sancho Panza saliendo para sus aventuras),1956

Lápiz de color s/ cartón, 28,5 x 21,5 cm.

Col. Museus Castro Maya, Brasil.

He aquí, a modo de respuesta telegráfica, algunos de los títulos de esta serie, que iré desgranando en alternancia con otros temas que la actualidad nos impone:

1) Incógnitas claves del Quijote: Hay muchas, la más importante es la decepción de Cervantes por los servicios rendidos a España como héroe militar, cuya recompensa no llegó nunca. La parodia del gobernador de la Ínsula Barataria es la genial respuesta de un escritor a un miope poder Real, que a veces confiaba los gobiernos de las Indias Occidentales a iletrados y analfabetos, menospreciando su propia oferta “quijotesca” de servir a la corona allende la Mar Océana.

2) Cervantes, los Jesuitas y El Quijote: Cervantes, que siendo niño y adolescente fue alumno de los jesuitas en Córdoba, fue toda su vida un gran entusiasta de su pedagogía y de su ejemplar disponibilidad. De ellos recibió su amor por la escritura y la lectura, su magnífica formación humanista y su proverbial espíritu crítico con el poder.

3) Opus, Jesuitas y Camino: Para salvar al catolicismo de sus "enemigos", el fundador del Opus creyó poder repetir, en los años treinta, la hazaña ignaciana de los tiempos de Carlos V. Para ello tomó como director espiritual a un jesuita y adoptó en sus reglas de la Obra una cantidad importante de las reglas ancestrales de los jesuitas. Cabe señalar entre estas reglas su servicio incondicional al Papado. El Opus actual, cuyo prestigio y buena fe no pongo en duda, ha aprovechado valores innegables de los jesuitas que han resistido al tiempo, pero sin comprender a veces que los jesuitas han recorrido mucha historia entre Ignacio de Loyola y Pedro Arrupe.

4) José Mª. Sánchez de Muniain consideraba que El Quijote, en razón de sus situaciones y personajes, era un texto para leer al final de la vida. Mi padre pensaba exactamente lo contrario, así que mis hermanos y yo lo leíamos con él durante las siestas, que no dormíamos, e incluso nos dictaba sus pasajes más divertidos, riendo él y haciéndonos reír a nosotros. Era nuestro apetecible descanso, para él de su consulta y para nosotros de nuestros profesores particulares de matemáticas.

5) Los Rusos y El Quijote: El pueblo ruso tiene la misma tendencia que el nuestro a cometer quijotadas. Tanto los zares como los bolcheviques desearon exaltar la ejemplaridad del Quijote, fomentando sus traducciones.

6) Realidad y poesía en El Quijote: El respeto de Cervantes por la realidad le impulsa a transfigurarla, mediante la sutil herramienta de la ironía, empleada con la misericordia de su generosidad, para darnos una visión más universal de las auténticas realidades humanas, que se esconden tras nuestra diferencias más aparentes.

7) Rocinante es uno de los personajes más importantes de la fábula. Don Quijote le soltó las riendas para que marcara la ruta, cuando él mismo no sabía a qué aventuras salía. Cuando fue necesario defendió su honor como se defiende el honor ofendido de una persona.

Amigo y colega César, con tus generosos comentarios tienes el mérito de revitalizar el género epistolar, poniéndolo al servicio de este nuevo género literario que es la escritura bloguera. Es una manera concreta de realizar la condición de interactividad que a ti como a mí nos parece indisociable del nuevo género, si quiere ser, junto a la ficción, un digno heredero de la escritura desatada “cervantina”, enriqueciéndola con las posibilidades actuales de la intertextualidad en tiempo real.

Cordialmente,

Salvador.

jueves, septiembre 06, 2007

Cide Hamete Benengeli, autor del Quijote

Cide Hamete Benengeli, autor del Quijote

06.09.07 @ 20:15:46. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, Poética, Sociogenética, Novela

06.09.07 @ 20:15:46. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, Poética, Sociogenética, Novela

Cide Hamete Benengeli es la última instancia, la más radical, de la FICCIÓN DE AUTORÍA DEL QUIJOTE, hasta el punto que el propio Cervantes, que lógicamente habría que situar en el cero del sistema como su punto de partida, queda obstinadamente neutralizado, por no decir evacuado, en favor de «su primer autor Cide Hamete Benengeli», II.24.1.

Cide Hamete Benengeli es la última instancia, la más radical, de la FICCIÓN DE AUTORÍA DEL QUIJOTE, hasta el punto que el propio Cervantes, que lógicamente habría que situar en el cero del sistema como su punto de partida, queda obstinadamente neutralizado, por no decir evacuado, en favor de «su primer autor Cide Hamete Benengeli», II.24.1.

Ofrezco esta reflexión narratológica a mis colegas blogueros seducidos por la ficción, como un botón de muestra del interés que puso Cervantes como Autor del Quijote en elegir un "punto de vista" particularmente alejado del narcisismo autodiegético y lo más cercano posible de la escritura polifacética de la interactividad plural que pretendemos los blogueros. De haber disfrutado de los privilegios de la interactividad y de la intertextualidad que nos ofrecen los blogues, podríamos considerarlo como el más interactivo, intertextual y polifacético de los blogueros. En todo caso, y sin incurrir en anacronismos, tenemos argumentos suficientes para declararlo el protobloguero por antonomasia. Con el elemento compositivo prefijo proto-, del gr. proto-, 'primero', indicamos 'prioridad, preeminencia o superioridad'. Protomártir, protomédico, prototipo. DRAE

Benengeli: 19: [Cide Hamete Benengeli: 13: [cuenta Cide Hamete Benengeli: 3; cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli: 1]; dice Benengeli: 3]

Benengeli (arabismo cervantino en 1605, del árabe 'hijo del Ciervo'): Benengeli significa, según el orientalista José Antonio Conde, 'hijo del Ciervo, cerval o cervanteño', etimología que hace pensar a algunos cervantistas que Benengeli podría ser la arabización del apellido Cervantes, una de cuyas etimologías lo hace derivar del signum visigótico Cervantius, derivado a su vez del lat. cervus 'ciervo'. • Otra etimología, propuesta por Bencheneb y Marcilly: Ben-engeli 'hijo del Evangelio' y, como tal, no musulmán sino cristiano.

|| Cide Hamete Benengelise sitúa en el centro de una constelación de calificaciones minuciosamente articuladas, mediante las cuales se pretende hacernos sentir la importancia que da Cervantes a su FICCIÓN DE AUTORÍA DEL QUIJOTE:

[[autor: autor arábigo y manchego; autor desta historia; autor desta grande historia; su primer autor; su autor primero]; coronista desta grande historia; filósofo mahomético; [historiador: flor de los historiadores; historiador arábigo; historiador muy curioso y muy puntual]; puntualísimo escudriñador de los átomos desta verdadera historia; [sabio: sabio; sabio y atentado historiador]].

He aquí, por su orden de aparición en la novela, los pasajes donde se atribuyen estas calificaciones a Cide Hamete Benengeli: • «Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo», I.9.9. • «el sabio Cide Hamete Benengeli», I.15.1. • «Cide Mahamate Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas», I.16.18. • «Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego», I.22.1. • «el sabio y atentado historiador Cide Hamete Benengeli», I.27.31. • «su primer autor Cide Hamete Benengeli», II.24.1. • «Cide Hamete, coronista desta grande historia», II.27.1. • «Cide Hamete, su autor primero», II.40.1. • «Cide Hamete, puntualísimo escudriñador de los átomos desta verdadera historia», II.50.1. • «Cide Hamete, filósofo mahomético», II.53.1. • «Cide Hamete su primer autor», I.59.53. • «Cide Hamete Benengeli, flor de los historiadores», II.61.5. • «Cide Hamete, autor desta grande historia», II.70.7. • «Cide Hamete, su primer autor», II.70.20. • «el prudentísimo Cide Hamete», II.74.32.

Cide Hamete Benengeli es la última instancia, la más radical, de la FICCIÓN DE AUTORÍA DEL QUIJOTE, hasta el punto que el propio Cervantes, que lógicamente habría que situar en el cero del sistema como su punto de partida, queda obstinadamente neutralizado, por no decir evacuado, en favor de «su primer autor Cide Hamete Benengeli», II.24.1.

Digamos ante todo que mediante esta ficción se trata de parodiar un aspecto del estilo de los libros de caballerías, en los cuales es muy frecuente que los autores finjan que no son ellos mismos los autores primeros del libro que presentan a sus lectores, sino sus editores o traductores. La ficción consiste en pretender que han hallado el original en condiciones misteriosas, que este original estaba en una lengua extranjera, de preferencia exótica, y que ellos se han limitado a traducirlo o a editarlo.

Cervantes disociará al máximo estas funciones e inventará algunas más, como la de buscador de manuscritos. También añadirá, como nota muy propia suya, el permitir que ciertas calificaciones con las que decora a su autor primero, cuya característica retórica más visible es la hipérbole humorística, sean puestas en duda sea por el editor, sea por cualquiera de los otros personajes, comenzando por el propio don Quijote, los cuales, tras leer la historia u oír comentarios de lectores sobre ella, critican el trabajo de autoría. La más dura de estas críticas es la que formula el editor al tratar de mentiroso y de perro al autor primero. No queremos esquivarla porque en ella se pasa de la pura autocrítica literaria al nivel propiamente ideológico de la animosidad interétnica, muy en carne viva por aquellos años. Hay que pensar que en este pasaje como en el de la expulsión de los moriscos, Cervantes deja entrar en su novela, sin criticarlos pero sí ridiculizando su exageración, sentimientos que se movían libremente por la calle como lugares comunes de los cristianos viejos:

«Si a ésta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos, aunque, por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado. Y ansí me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en silencio: cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rancor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir… si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto.» I.9.11.

Estas críticas aparecen entremezcladas con alabanzas, en otra constelación de calificaciones que gravitan alrededor del término autor, cuando éste está disociado del hombre propio de Cide Hamete Benengeli, aunque con referencia inequívoca a él:

[autor: arábigo; celebérrimo; fidedigno; Cide Hamete Berenjena; galgo; moro: 2; [sabio: no sabio; sabio; sabio encantador; sabio mi enemigo]]

He aquí, por su orden de aparición en la novela, los pasajes donde se atribuyen estas calificaciones al autor primero: • «tu sabio autor», I.Versos prelim.21. • «autor arábigo», I.9.11. • «fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia», I.52.44. • «algún sabio encantador el autor de nuestra historia», II.2.31. • «desconsolóle pensar que su autor era moro», II.3.2. • Sansón a don Quijote y Sancho: «el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena», II.2.32. • «no ha sido sabio el autor de mi historia», II.3.41. • «si por ventura ha sido su autor algún sabio mi enemigo, habrá puesto unas cosas por otras, mezclando con una verdad mil mentiras, divertiéndose a contar otras acciones fuera de lo que requiere la continuación de una verdadera historia.», II.8.9. • «¡Oh autor celebérrimo!», II.40.1.

Un indicio de la vigencia de esta ficción de autoría en tiempos del Quijote es que una novela de carácter totalmente diferente al de los libros de caballerías se publicó en 1595 con esta explicación en la portada:

«agora nuevamente sacada de un libro arábigo, cuyo autor de vista fue un moro llamado Abén Hamín, natural de Granada».

Se trataba de las Guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita.

«Muestra característica de este fenómeno es la forma en que va evolucionando, a partir del Amadís, la atribución a dos autores sucesivos, un redactor antiguo y un traductor moderno, del libro que se está leyendo, desdoblamiento iniciado por Montalvo y tan sutilmente aprovechado después por Cervantes en su creación de Cide Hamete Benengeli: en el Caballero de la Cruz (1521) los autores son un cronista moro y un cautivo cristiano capaz de verter al castellano el texto árabe; en el Amadís de Grecia (1530) coexisten dos responsables cuyos prólogos se oponen y contradicen; en el Palmerin de Inglaterra (1547) Francisco de Moraes finge que la biografía de su protagonista no es sino un extracto, vertido al portugués, de las viejas crónicas de Gran Bretaña conservadas en la biblioteca de un erudito parisino; y en el Felixmarte de Hircania (1556) aparecen nada menos que cuatro personajes: el griego Philosio, cuyo texto, supuestamente traducido al latín por Plutarco y retraducido por Petrarca al idioma toscano, pasa finalmente al castellano en la versión del oscuro Melchor Ortega.», S. Roubaud, en Rico 1998 a, p. CXVI.

Cabe añadir con Clemencín que «entre el libro del Caballero de la Cruz y el QUIJOTE hay una semejanza muy particular, «que es la del origen arábigo, tan verdadero en el uno como en el otro, pero acomodado a la opinión de los que creyeron que esta clase de libros nos vino de los árabes. Opinión contradicha, no sólo por los datos de la historia, sino también por la comparación entre las costumbres mahometanas y las que describen los libros caballerescos; entre el desprecio esencial que los musulmanes hacen de las mujeres y la especie de idolatría que los andantes profesaban a sus damas; entre las cadenas y sujeción del harem y la desenvoltura y vagancia de Angélica y demás doncellas andantes o guerreras. El caballero andante es el esclavo de la que ama; el musulmán es su tirano. Ningún musulmán llamó jamás mi Dios ni mi Diosa a su querida, como lo hicieron los caballeros; ni caballero alguno puso la suya bajo la custodia y férula de un eunuco. Las ideas y costumbres caballerescas tienen mucha más conexión con las de los pueblos antiguos del Norte, que, según el testimonio de Tácito, atribuían al bello sexo un carácter sagrado que, sin llegar a divino, sobrepujaba al común humano (Germán, cap. VIII).», Clem. 1064.a.

Sin perder de vista esta perspectiva intertextual, que ciertamente ha inspirado formalmente a nuestro autor, también hay que tener en cuenta que el desdoblamiento de la perspectiva narrativa era uno de los juegos favoritos de Cervantes.

No nos cabe duda que Cervantes tuvo muy en cuenta a este respecto los consejos del Pinciano en su Poética de 1596:

«Del narrar la cosa por persona agena del poeta nacen muchas cosas buenas a la acción; primeramente que, hablando assí, le es más honesto el alabar o vituperar las cosas que [pág. 486] ama y aborrece, y dar su sentencia y parecer más libre; lo otro, que, dichas por vna y otra persona, varía la lección y no cansa tanto como si él solo fuesse el que narrasse; lo otro, para el mouimiento de los affectos es importantíssimo, porque, si otro que Vlyses contara sus errores y miserias, y otro que Eneas contara sus trabajos y desuenturas, no fuera la narración tan miserable, y, como el deleyte de la épica, ansí como el de la trágica, viene parte mayor de la compassión y misericordia, faltara mucho al deleyte de la tal acción», Ph.A.Poética, Epístola vndécima, § 163.

El nuevo recurso narrativo introducido por el Quijote no es tanto la narración en tercera persona cuanto la ficción de autoría bastante enriquecida y la superposición de mundos: un buscador de manuscritos; Cide Hamete Benengeli, como autor verdadero; un traductor, un editor, y la interacción entre apariencia y realidad, entre historia inventada e historia verdadera, cuyo momento culminante será el de la entrada de los lectores de la Primera parte como personajes de la fábula en la Segunda parte. Para decirlo con una fórmula feliz, acuñada por Gilman en un libro sobre Galdós: «the fictionality of fiction pretending to be non fiction».

En el conjunto del texto del Q. funcionan por los menos los niveles siguientes de autoría y lectoría, presentados en su orden genético:

0) Cervantes,

1) Cide Hamete = coronista = autor verdadero,

2) traductor,

3) editor (¿Cervantes?),

4) lector personaje de la historia,

5) desocupado lector.

6) El tema de la verdad aparece bajo múltiples formas (® verdad): como una preocupación central del protagonista, que sabe quien es él en I, y que no permite que otro don Quijote lo reemplace en II; como una garantía permanente de la autentididad de los sucesos narrados, ofrecida por el autor verdadero; y como un criterio de selección del autor y de edición del editor, para contar fielmente la historia de don Quijote, evitando incoherencias y prolijidades.

Llaman la atención, en II.24, las reflexiones de Cide Hamete Benengeli sobre la verosimilitud del relato de don Quijote acerca de lo ocurrido en la cueva de Montesinos:

«La intervención directa del primer autor del Quijote en la narración, invitando al lector a que intervenga en el proceso de estructuración de la novela, como si fuera el juez del comportamiento de los personajes y el que hubiese de sopesar la autenticidad de la historia narrada, revela la misma esencia estética del naciente género narrativo. Es la cumbre del movimiento de la narración cervantina hacia el autoconocimiento.», S. Piskunova, en Rico 1998 b, p. 152.

En el Persiles , donde los niveles de autoría y lectoría son mucho más simples, hay sin embargo un tardío recuerdo de este juego del Quijote en el primer párrafo del libro II:

«Parece que el autor de esta historia sabía más de enamorado que de historiador, porque casi este primer capítulo de la entrada del segundo libro le gasta todo en una definición de celos ocasionados de los que mostró tener Auristela por lo que le contó el capitán del navío; pero en esta traducción, que lo es, se quita por prolija, y por cosa en muchas partes referida y ventilada, y se viene a la verdad del caso, que fue que, cambiándose el viento y enmarañándose las nubes, cerró la noche oscura y tenebrosa», Persiles , II, c. 1, § 1.

En esta forma simplificada de la ficción de autoría cabe distinguir:

1) autor,

2) traductor (¿= editor?),

3) editor (¿= traductor?),

4) lector;

5) el tema de la verdad aparece como un criterio de edición para evitar prolijidades.

Terminemos sugiriendo con L. Spitzer la razón profunda de esta ficción de autoría:

«Cervantes destruye a sabiendas la ilusión artística: él, que mueve los títeres, nos permite ver los hilos con que los mueve, como diciéndonos: 'mira, lector, esto no es la vida; esto es sólo ficción, novela, en una palabra, arte: reconoce el poder vivificador del artista como algo distinto de la vida.».

® arriero ® cartapacios ® traducir ® traductor

Fuente: Salvador García Bardón, Taller cervantino del “Quijote”, Textos originales de 1605 y 1615 con Diccionario enciclopédico, Academia de lexicología española, Trabajos de ingeniería lingüística, Bruselas, Lovaina la Nueva y Madrid, 2005.

miércoles, septiembre 05, 2007

El lector que salvó a don Quijote

El lector que salvó a don Quijote

05.09.07 @ 19:40:15. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, Poética, Novela

05.09.07 @ 19:40:15. Archivado en Escritura bloguera, El Quijote, Poética, Novela

Dedico la reedición de este artículo mío del año cervantino (1) a mi colega y amigo, el profesor y novelista César Rodríguez Docampo, a quien le cupo el honor de dirigir los primeros tres años de navegación del Instituto de Bachillerato de Estepa, ayudando así en su tarea educativa como padres a mis inolvidables paisanos, algunos de ellos mis probables "hermanos de leche".

-oOo-

Al bachiller salmantino Sansón Carrasco, prototipo del lector del Quijote, le cupo el honor de salvar a don Quijote, en nombre y lugar de todos los lectores que, como él, le quisieron y le quieren hasta el punto de meterse en su historia para intentar salvarlo.

Sansón: 77: [(el) bachiller Sansón Carrasco: 25]; Sansonino: 1

Sansón (del lat. Samson, -onis, -onem , del hebr. Shimshon 'pequeño sol' :: 'resplandeciente') m. Uno de los jueces de Israel (Jueces, cc. XIII-XV), conocido por su fuerza prodigiosa, de donde por antonomasia: 'hombre muy forzudo'

|| ¡Aquí morirás, Sansón y cuantos con él son: Versión personalizada de un refrán: ««Akí morirá Sansón, i kuantos kon él son.» Tómase de la istoria de los XUEZES (XVI,30)», Correas. 70.b. "Moriatur anima mea cum Philistiim"

Por el testimonio de Mateo Alemán sabemos que este refrán se empleaba en situaciones de gran sorpresa, que implican una fuerte emotividad:

«Veis aquí, cuando a mediodía estaba comiendo muy sin cuidado de cosa que me lo pudiera dar, donde veo entrar por mi aposento un alguacil de corte. «¡Ah cuerpo de tal! Aqui morirá Sansón y cuantos con él son. Mi fin es llegado», dije.», MA, Guzmán, p. 196-197.

Sancho grita en el momento de fingir coraje y determinación para azotarse, como si viniera a las manos con un enemigo, que no por casualidad se llama Sansón. En su grito hay referencia al gigante bíblico, terror de los filisteos, y más que probablemente al bachiller Sansón Carrasco, vencedor de don Quijote:

«—¡Aquí morirás, Sansón, y cuantos con él son! » II.71.22.

No hay por qué despersonalizar la réplica de Sancho, reproduciendo el refrán como aparece en los refraneros, que es lo que hace la mayoría de los editores llevados por una suerte de furor intertextual.

|| Sansón Carrasco: su nombre alude al héroe bíblico y a las fuerzas de Hércules. Arturo Marasso sugiere que el apellido alude por alegorismo al carrasco o encina, árbol que desmochado renace con más fuerza; ya que Sansón Carrasco, tras haber sido vencido una primera vez por don Quijote, volvió a la carga y logró a su vez vencerlo y obligarlo a volver a su lugar.

Si tomamos a la letra lo que dice de él Tomé Cecial, que le sirve de escudero en la aventura desventurada del Caballero del Bosque, se le conoce en su lugar como «el atrevido y mal aconsejado»:

«sin duda alguna es el atrevido y mal aconsejado, el bachiller Sansón Carrasco, nuestro compatrioto.», II.14.58.

Diferentes correcciones de este pasaje de la ed. pr. tienen como efecto el hacer perder su relieve a esta caracterización del personaje, que tal como está en ella no ofrece dudas. Hartzenbusch corrige: es el atrevido y mal aconsejado del bachiller, enmienda seguida por casi todos los editores posteriores a él, entre los cuales se encuentran Rgz Marín y los más recientes, excepto Cortazar-Lerner y Gaos, que respetan el texto. Unos cuantos prefieren emplear la goma de borrar quitando la coma y un artículo determinado: es el atrevido y mal aconsejado bachiller Sansón Carrasco. Fitzmaurice-Kelly: es atrevido y mal aconsejado el bachiller Sansón Carrasco.

He aquí la descripción que de él nos da el narrador, al comienzo de la segunda parte, para significarnos la importancia que va a tener en ella, puesto que, como bachiller recién cocido de Salamanca, II.2.30, va a reemplazar al cura y al barbero en la misión de hacer volver a don Quijote a la aldea de todos ellos:

«Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón; de color macilenta, pero de muy buen entendimiento; tendría hasta veinte y cuatro años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a don Quijote, poniéndose delante dél de rodillas, diciéndole:…», II.3.3.

Confiesa su condición de clérigo:

«aunque no tengo otras órdenes que las cuatro primeras,», II.3.4.

Es introducido en el círculo de amigos de don Quijote por Sancho Panza, por ser éste un antiguo servidor del padre del Bachiller, lo cual explica tanto que Sancho se refiera a lo que ganaba en aquél trabajo, a la hora de acordar un salario con don Quijote, como que introduzca a Sansón en la intimidad de don Quijote:

«si vuestra merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas.», II.2.36.

Este gesto será capital para la composición de la segunda parte, puesto que Sansón es desde su comienzo el lector por antonomasia de la historia de don Quijote publicada ya, que se convertirá primeramente en el leal antagonista del caballero andante don Quijote de la Mancha, y en segundo lugar en el auténtico héroe salvador de Alonso Quijano, haciéndole renunciar definitivamente a sus quijotadas.

He aquí cómo lo percibe el propio don Quijote:

« —¿No te dije yo, Sancho, que me habían de sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a serlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las escuelas salmanticenses, sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, sufridor así del calor como del frío, así de la hambre como de la sed, con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante.», II.7.38.

El ama, sabiendo que es bien hablado y amigo fresco de don Quijote, acude a él para que neutralice la influencia de Sancho Panza sobre su señor:

«Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor, cuando dio en la cuenta de sus tratos, y, imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de su tercera salida, y tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbre se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito.», II.7.1.

Lo que no sabe el ama es que si la tercera salida de don Quijote ha tenido lugar antes de su visita al bachiller y si ésta salida ya no es meramente manchega, sino aragonesa, se debe al consejo del lector por antonomasia de la obra de su autor verdadero, que es el propio Sansón Carrasco:

«determinó de hacer de allí a tres o cuatro días otra salida; y declarando su intento al bachiller, le pidió consejo por qué parte comenzaría su jornada; el cual le respondió que era su parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza, adonde de allí a pocos días se habían de hacer unas solemnísimas justas por la fiesta de San Jorge, en las cuales podría ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses, que sería ganarla sobre todos los del mundo.», II.4.19.

El que Sansón Carrasco pusiese un epitafio a la sepultura de don Quijote, donde se declara su valentía, su inmortalidad y su desprecio del mundo, y el que Cide Hamete y el editor lo conservasen (ficción de autoría), manifiesta una intención muy particular: Sansón Carrasco fue el único que, como Caballero de la Blanca Luna, lo venció y lo hizo volver a su aldea de manera digna, II.74 § 29-31. ® epitafios. Convendría apuntar aquí que si fue capaz de hacerlo es porque siendo como lo era bachiller por Salamanca, era al mismo tiempo el primero y mejor lector de la historia publicada de don Quijote:

«Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza; que puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí le pintan», II.7.40.

Por eso le cupo el honor de salvar a don Quijote en nombre y lugar de todos los lectores que, como él, le quisieron y le quieren hasta el punto de meterse en su historia para intentar salvarlo. Lo cual no fue fácil, porque en apariencia tuvo que comenzar por llevarle la corriente:

«Finalmente, don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos, y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su oráculo, se ordenó que de allí a tres días fuese su partida», II.7.41.

Sansón Carrasco extremó su complicidad con don Quijote procurándole la celada de encaje que le faltaba, y que, en la segunda parte, equivale al yelmo de Mambrino de la primera:

«en los cuales [tres días] habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje, y de buscar una celada de encaje, que en todas maneras dijo don Quijote que la había de llevar. Ofreciósela Sansón, porque sabía no se la negaría un amigo suyo que la tenía, puesto que estaba más escura por el orín y el moho que clara y limpia por el terso acero», II.7.41.

No conviene olvidar la explicación que da Sansón Carrasco del sentido de su acción, una vez que la ha concluido felizmente, lo cual hace replicando a una pregunta de don Antonio Moreno, el huésped barcelonés de don Quijote:

«Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco; soy del mesmo lugar de don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos, y entre los que más se la han tenido he sido yo; y creyendo que está su salud en su reposo, y en que se esté en su tierra y en su casa, di traza para hacerle estar en ella…», II.65.2.

Don Quijote confirma en su Testamento la importancia del bachiller Sansón Carrasco, poniéndole por encima del barbero, a quien retira así de la pareja de sus dos mejores amigos:

«Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes.», II.74.24.

Hatzfeld ha explicado perfectamente el papel que desempeña este personaje en la composición de la segunda parte del Quijote:

® Grisóstomo«En la segunda parte hay una persona que representa particularmente el papel de elemento de unión compositiva: Sansón Carrasco. El Bachiller tiende el puente a la primera parte con su crítica de esta misma parte. Se convierte en el spiritus rector de la segunda. Con gran asombro del Ama y la Sobrina que, según costumbre, quieren retener a su señor por medio de persuasiones o por medio de la fuerza, Sansón Carrasco no impide la salida de Don Quijote, e incluso se ofrece a acompañarle como escudero. Comunica al Cura y al Barbero el plan de ir en busca de Don Quijote para traerlo de nuevo (II, 7). Después intenta, como Caballero de los Espejos, hacerse con Don Quijote (II, 12), pero es vencido en la batalla. Su "victoria" hace a Don Quijote más emprendedor, mientras que el vencido Sansón Carrasco ahora le busca no tanto por humildad, sino por rabia. La segunda vez —la primera había Sansón simplemente seguido a Don Quijote—encuentra las huellas del hidalgo merced a la embajada de los Duques a Teresa Panza (II, 50). Del paje aprende la existencia del palacio de los Duques. De los Duques, Sansón recibe las nuevas del rumbo de Don Quijote. Así se hace capaz, como Caballero de la Blanca Luna, de vencer a Don Quijote en Barcelona (II, 64). Con su verdadera figura está rezando el breviario con el Cura, según costumbre, cuando Don Quijote vuelve a su patria y le cuenta su vencimiento como una novedad (II, 73).», Hatzfeld, p. 115-116.

-oOo-

(1) Salvador García Bardón, Taller cervantino del “Quijote”, Textos originales de 1605 y 1615 con Diccionario enciclopédico, Academia de lexicología española, Trabajos de ingeniería lingüística, Bruselas, Lovaina la Nueva y Madrid, 2005. Este artículo apareció el 28.06.05.

lunes, septiembre 03, 2007

Nos duele nuestra iglesia

Nos duele nuestra iglesia

03.09.07 @ 12:25:25. Archivado en Escritura bloguera, Universidades, España, Sociogenética, Antropología, Religiones, Educación, Pro justitia et libertate

03.09.07 @ 12:25:25. Archivado en Escritura bloguera, Universidades, España, Sociogenética, Antropología, Religiones, Educación, Pro justitia et libertate

Confieso que me ha costado mucho el decidirme a escribir y a publicar este artículo. He dudado, al ponerle título, entre el singular y el plural del pronombre personal y del adjetivo posesivo. Mi primer impulso fue el poner ambas funciones gramaticales en primera persona del singular, pero al llegar a mis manos el artículo de mi colega y amigo José María Castillo, decidí optar por el plural, porque pensé inmediatamente que la mejor manera de expresar mi dolor era el asociarme al suyo, ofreciendo como plato fuerte de nuestra reflexión común su artículo, reservándome yo la tarea de modesto introductor de un portavoz teológico más calificado y casi diez años mayor que yo mismo.

Confieso que me ha costado mucho el decidirme a escribir y a publicar este artículo. He dudado, al ponerle título, entre el singular y el plural del pronombre personal y del adjetivo posesivo. Mi primer impulso fue el poner ambas funciones gramaticales en primera persona del singular, pero al llegar a mis manos el artículo de mi colega y amigo José María Castillo, decidí optar por el plural, porque pensé inmediatamente que la mejor manera de expresar mi dolor era el asociarme al suyo, ofreciendo como plato fuerte de nuestra reflexión común su artículo, reservándome yo la tarea de modesto introductor de un portavoz teológico más calificado y casi diez años mayor que yo mismo.

José María Castillo y yo tenemos en común el que ambos llevamos en nuestro corazón a nuestros hermanos jesuitas, habiendo solicitado nuestra salida de la Compañía para afrontar en plena libertad personal tareas de investigación y enseñanza, para las que deseábamos asumir nuestra total responsabilidad sin comprometer en nada a nuestra Orden. En su caso, como teólogo, se trata de opciones teológicas. En el mío, como filósofo y lingüista, se trata de opciones antropológicas y éticas. En ambos casos reconocemos nuestra inmensa deuda a la Compañía, que nos formó y nos confió misiones de gran prestigio intelectual siendo aún muy jóvenes. La diferencia entre su trayectoria y la mía es que él perseveró dentro de la Compañía hasta los setenta y ocho años, mientras que yo abandoné la Compañía y España poco antes de cumplir los veinticinco. En ninguno de los dos casos hemos abandonado la Iglesia católica, sino que el uno y el otro hemos seguido trabajando como investigadores y profesores en su seno: él en la facultad de Teología de Granada y yo en la Universidad católica de Lovaina. Creo que tanto sus colegas, alumnos y amigos como los míos pueden testimoniar de nuestra lealtad y de nuestro sincero amor a nuestra Iglesia en las múltiples tareas que hemos emprendido a su servicio.

Ahora bien, el uno y el otro observamos que algunos miembros de la jerarquía católica española actual están provocando el desconcierto entre los fieles, que no comprenden, a pesar de su más que probada buena fe, el estilo sorprendentemente autoritario de algunas de las decisiones disciplinarias y pastorales que les conciernen. Tanto el uno como el otro constatamos como razón de este desconcierto de los fieles el que la concepción y el ejercicio de la autoridad de estos jerarcas está en franca contradicción con la manera de funcionar la autoridad en la iglesia primitiva, manera que inspiró a los padres conciliares de Vaticano II las reformas introducidas por este Concilio.

Una imagen reciente del primado de España, oficiando ordenaciones sacerdotales en Italia, hace unos días, revestido de ropajes del pasado, considerados hoy como litúrgicamente inadecuados, por no decir reaccionarios, parece ilustrar emblemáticamente la peligrosa vuelta a un pasado preconciliar de distante autoritarismo y vanidad clerical que creíamos superado.

Para que no se nos pueda malinterpretar, atribuyéndonos generalizaciones indebidas, precisaremos que nos estamos refiriendo por el momento a hechos sintomátios muy precisos, pero que, por su extrema gravedad, merecen la puesta a punto de un diagnóstico urgente y de un tratamiento eficaz, para evitar que el mal descubierto produzca metástesis generalizadas.

Tanto el diagnóstico del mal como su tratamiento eficaz, que propone como teólogo José Mª Castillo, cuentan con el apoyo del concilio Vaticano II, que ha visto en la Iglesia primitiva el modelo de autoridad que había que restablecer en la Iglesia contemporanea. He aquí en palabras de José Mª Castillo lo esencial de este diagnóstico y de este tratamiento.

"En la Iglesia primitiva, los obispos no habían acaparado todo el poder, como ocurre ahora. El centro de la Iglesia no estaba en el clero, sino en la comunidad de los fieles. Por eso los feligreses no eran la clientela de los clérigos. Todos los cristianos se sentían responsables y participaban en la toma de decisiones. No aceptaban, sin más, las decisiones que se tomaban sin contar con la comunidad. El valor supremo de aquellos cristianos no era la sumisión, sino la responsabilidad".

José Mª Castillo presenta en el portal Atrio su artículo "El Cura de Albuñol y sus fieles", publicado el 17-8-2007 en El Ideal de Granada, diciendo que es una reflexión teológica sobre cómo funcionaba la autoridad en la iglesia primitiva.

Sociogenéticamente es la manera más correcta de señalar la ruptura de una tradición, mediante la puesta en evidencia del contraste entre su época más auténtica, que es la fundadora, y la época actual, ilustrada por los casos tristemente significativos de Albuñol y de San Carlos Borromeo.

José Mª Castillo nos recuerda a todos, a los católicos como a nuestros amigos cristianos y no cristianos, que tanto en la iglesia cristiana primitiva como en las iglesias que durante muchos siglos fueron fieles a su ejemplo, la autoridad funcionaba con la corresponsabilidad y colegialidad de todo el pueblo de Dios, es decir con la participación de toda la asamblea y no solamente de una de sus partes. Recuérdese que la palabra iglesia viene del latín ecclesia, y esta del griego ekklesía, que signitica asamblea. Estos y no otros son los principios que inspiraron al Vaticano II, principios que están siendo conculcados e incluso sepultados hoy por algunos, con una vuelta a errores de un pasado no lejano de triste memoria.

-oOo-

EL CURA DE ALBUÑOL Y SUS FIELES

por José M. Castillo

Desconozco los motivos por los que el arzobispo de Granada ha trasladado al párroco de Albuñol a otra parroquia. Como tampoco sé las razones que aducen los feligreses de Albuñol que se han encerrado en la iglesia del pueblo o incluso han hecho una huelga de hambre para impedir que se lleven al cura. No pretendo aquí, por tanto, ni defender ni atacar a nadie. En cualquier caso y sea lo que sea de todo este asunto, el arzobispo de Granada, al trasladar al párroco, no ha hecho sino lo que suelen hacer casi todos los obispos cuando deciden cambiar a sus curas. Es la práctica habitual de la Iglesia con los párrocos, con los sacerdotes en general y también con los obispos. Cada obispo con sus sacerdotes, y más el papa con cualquier clérigo (ya sea cura, obispo o cardenal), pueden quitar y poner, traer y llevar, sin consultar a los interesados ni contar con los fieles cristianos, que se suelen enterar de los cambios y traslados el día que menos lo esperan.

Insisto en que el arzobispo de Granada ha procedido en este caso de acuerdo con las normas que establece el Código de Derecho Canónico. Lo que yo me pregunto es si esta legislación es lo mejor para la Iglesia. Me planteo esta pregunta no sólo por el caso de Albuñol. También me la formulé cuando, hace unos meses, mucha gente protestó en Madrid por la decisión del cardenal Rouco al cerrar la parroquia de san Carlos Borromeo. El problema está en que la Iglesia funciona como una gran empresa en la que sus gestores (los clérigos) son los que mandan, mientras que los fieles no tienen más misión que ser buenos y obedecer. El papa Pío X lo dijo con toda precisión:

“En la sola jerarquía residen el derecho y la autoridad necesaria para promover y dirigir a todos los miembros hacia el fin de la sociedad. En cuanto a la multitud, no tiene otro derecho que el de dejarse conducir y dócilmente seguir a sus pastores” (Enc. Vehementer Nos, 2.II.1906).

En los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia no funcionaba así. Cuando Judas se suicidó, Pedro reunió a la comunidad para nombrar un sustituto y fue la comunidad quien decidió el procedimiento para designar a Matías (Hech. 1, 15-26). Cuando en la comunidad de Jerusalén hubo problemas, se reunieron todos y entre todos eligieron a siete colaboradores para atender a los de origen griego (Hech. 6, 1-6). Algo después, Pablo y Bernabé designaban en las comunidades, por votación a mano alzada (tal es el sentido del verbo griego jeirotonéo), a los presbíteros (Hech. 14, 23; también 2 Cor. 8, 19; Didaché 15, 1; Ignacio de Antioquía, Pol. 7, 2). Esta práctica se mantuvo en los siglos siguientes. A mediados del s. III, Cipriano, obispo de Cartago, escribía a los presbíteros de su diócesis:

“Desde el principio de mi episcopado determiné no tomar ninguna resolución por mi cuenta sin vuestro consejo y el consentimiento de mi pueblo” (Epist. 14, 4).

Es más, esta misma práctica se observaba para el nombramiento de obispos y papas. San León Magno (s. V) lo dijo con precisión:

“El que debe ser puesto a la cabeza de todos, debe ser elegido por todos” (Epist. X, 6).

De forma más tajante, el papa Celestino I estableció la norma (Epist. IV, 5) que en el s. XI vuelve a recoger el Decreto de Graciano:

“No se imponga ningún obispo a quienes no lo aceptan; se debe requerir el consentimiento del clero y del pueblo” (c. 13, D. LXI).

Más aún, cuando en la persecución de Decio (año 250), los obispos de León, Astorga y Mérida no dieron el debido ejemplo de fe, las comunidades de esas diócesis se reunieron y los destituyeron. La situación llegó a ser tan grave, que san Cipriano convocó un concilio en Cartago. Los 37 obispos allí reunidos redactaron un documento que conocemos por la carta 67 de Cipriano. En este documento se dicen tres cosas:

1) el pueblo tiene poder, por derecho divino, para elegir a sus obispos;

2) el pueblo tiene también poder para quitar a los ministros de la Iglesia cuando son indignos;

3) ni el recurso al obispo de Roma debe cambiar la decisión comunitaria cuando tal recurso no se basa en la verdad (Epist. 67, 3, 4 y 5).

La Iglesia era, en aquellos siglos, tan Iglesia de Cristo como la actual. Pero se parecía más a lo que quiso Jesús que lo que se parece la Iglesia que ahora tenemos. Porque, en la Iglesia primitiva, los obispos no habían acaparado todo el poder, como ocurre ahora. El centro de la Iglesia no estaba en el clero, sino en la comunidad de los fieles. Por eso los feligreses no eran la clientela de los clérigos. Todos los cristianos se sentían responsables y participaban en la toma de decisiones. No aceptaban, sin más, las decisiones que se tomaban sin contar con la comunidad. El valor supremo de aquellos cristianos no era la sumisión, sino la responsabilidad.

Sin entrar en los motivos concretos de lo ocurrido en Albuñol o en Vallecas, es evidente que ambos episodios han puesto de manifiesto que en la Iglesia se habla mucho de amor y de comunión, pero lo que importa es afirmar y hacer notar el poder de los obispos, su autoridad intocable y la sumisión a sus decisiones. Por más que eso tenga el elevado coste de la resistencia de algunos, el escándalo de otros y el daño que sufrimos todos. El resultado está a la vista: cada día las iglesias están más vacías, los cristianos más desilusionados y bastantes clérigos desconcertados, sin saber qué hacer. Y según parece, con poco entusiasmo para emprender caminos de renovación y puesta al día. La concentración del poder produce sumisión y orden. La sumisión y el orden generan miedo. Y el miedo, parálisis o incluso marcha atrás.

-oOo-

Blogs y portal asociados, bajo el signo de la Amistad Europea Universitaria por y para la Amistad Mundial:

Blogs y portal asociados, bajo el signo de la Amistad Europea Universitaria por y para la Amistad Mundial:

España: Semántica, Sintaxis, Pragmática

España: Amistad Europea Universitaria

España: Quijote, Andalucía, España, Europa

Bélgica: El Quijote de Bruselas

EE.UU: Taller cervantino del Quijote

Bélgica: Amicitia Europaea Universitaria